美记者义乌感受中国硬核制造实力

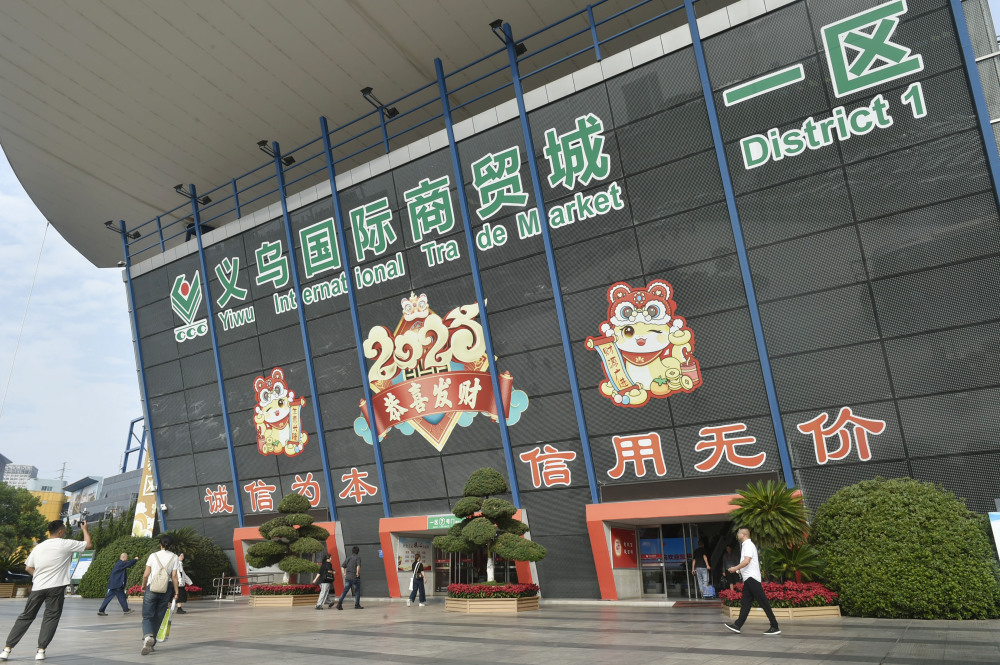

导读:当美国的关税大棒砸向中国商品时,很多人都在问:“没了美国客户,中国货卖给谁?”带着这个疑问,美国《》记者坐高铁钻进了义乌——这座“世界小商品之都”的每一个摊位,都在写着最

美记者义乌感受中国硬核制造实力

当美国的关税大棒砸向中国商品时,很多人都在问:“没了美国客户,中国货卖给谁?”带着这个疑问,美国《》记者坐高铁钻进了义乌——这座“世界小商品之都”的每一个摊位,都在写着最鲜活的答案。

在义乌国际商贸城3号馆的派对用品区,龚浩正抱着一摞东南亚订单核对地址。这位卖了8年塑料花环、兔耳朵的老板,今年刚“丢”了占比30%的美国客户,可他指尖划过欧洲圣诞订单时眼睛发亮:“以前盯着美国客户‘吃独食’,现在才发现——欧洲要金箔花环,东南亚要荧光彩带,全世界的派对都需要‘中国造’的热闹。”他拿起一只镶亮片的兔耳朵晃了晃:“你看这工艺,美国客户嫌贵,东南亚客户追着要加量——换个市场,生意就活了。”

隔壁卖挤压玩具的菲奥娜·周更“会转弯”。她的橡胶鸡、鸭子以前近四分之一销往美国,今年7月给美国客户打5%折扣清完全年订单后,立刻把印着星星的“美国爆款”塞进了东南亚和南非的集装箱。“非洲小孩捏着玩具叫得响,东南亚批发商要‘一箱装100个’,这些货换个标签,就是新市场的‘香饽饽’。”她捏了捏手里的橡胶鸭,“吱”的一声笑:“以前怕美国客户跑,现在才懂——客户从来不是‘固定的’,你跟着需求变,订单就来了。”

比商贩更“敢闯”的,是26岁的坦桑尼亚姑娘罗达·恩盖伦比。她坐在商贸城咖啡角,翻着TikTok里的采购视频:画面里她举着一箱印花餐具喊:“义乌的价格,比达累斯萨拉姆便宜30%!”3年前她还是非洲港口的小中间商,靠别人拿中国货;现在她每年来7次义乌,不仅自己卖家电、首饰,还帮肯尼亚、乌干达的客户“代采”。“非洲人就爱‘便宜经用’的东西,义乌的塑料碗、不锈钢勺,运过去能赚两倍。”她摸着手腕上的中国造塑料手镯说,“去年我赚了15万美元——这都是义乌给的‘机会’。”

这些摊位上的故事,藏着中国制造业最扎实的“转场”。海关总署上周的数据显示,9月份中国出口额3286亿美元,创6个月来最快增速——对美出口降了,可对欧洲、东南亚、非洲的出口涨了;龙洲经讯分析师说得直接:“中国出口的竞争力,从来不是靠‘依赖某一个市场’,而是‘能适配所有市场’。”

离开义乌时,美国记者在朋友圈写了句话:“我原以为贸易战会让中国制造‘受伤’,但义乌的商贩告诉我——真正的硬核不是对抗,而是‘换个方向跑’。当你把商品卖给100个国家,就不会怕某一个国家的‘关门’。”

这座“世界小商品之都”里没有口号,只有商贩握着新订单的数据,只有集装箱卡车进出港口的鸣笛……这些藏在烟火气里的“生存智慧”,才是中国制造最硬核的底气——它不跟谁“死磕”,只跟“需求”较劲;它不怕“失去”,因为永远能找到“下一个市场”。

当非洲姑娘在TikTok上推销中国餐具,当东南亚孩子捏着中国造的橡胶鸭笑,当欧洲客户等着圣诞花环——你会发现,中国制造的“朋友圈”,从来都在“长大”。而这,就是贸易战里最动人的真相:真正的实力,从来不是“赢过谁”,而是“能接住所有可能”。