一种比三高还猛的病正在困扰咱爸妈

导读:最近重庆的风裹着湿冷往脖子里钻,我妈昨天视频里还举着热粥笑:“秋裤早穿了两条,饭吃得香睡得好。”可翻她朋友圈点赞记录,凌晨两点她给“高血压冬季注意事项”的文章点了赞——这

一种比三高还猛的病正在困扰咱爸妈

最近重庆的风裹着湿冷往脖子里钻,我妈昨天视频里还举着热粥笑:“秋裤早穿了两条,饭吃得香睡得好。”可翻她朋友圈点赞记录,凌晨两点她给“高血压冬季注意事项”的文章点了赞——这大概是爸“统一话术”:把“关节酸”说成“坐久了麻”,把“深夜失眠”说成“年纪大了觉少”,把慢的痛,熬成深夜里偷偷查的百度词条。

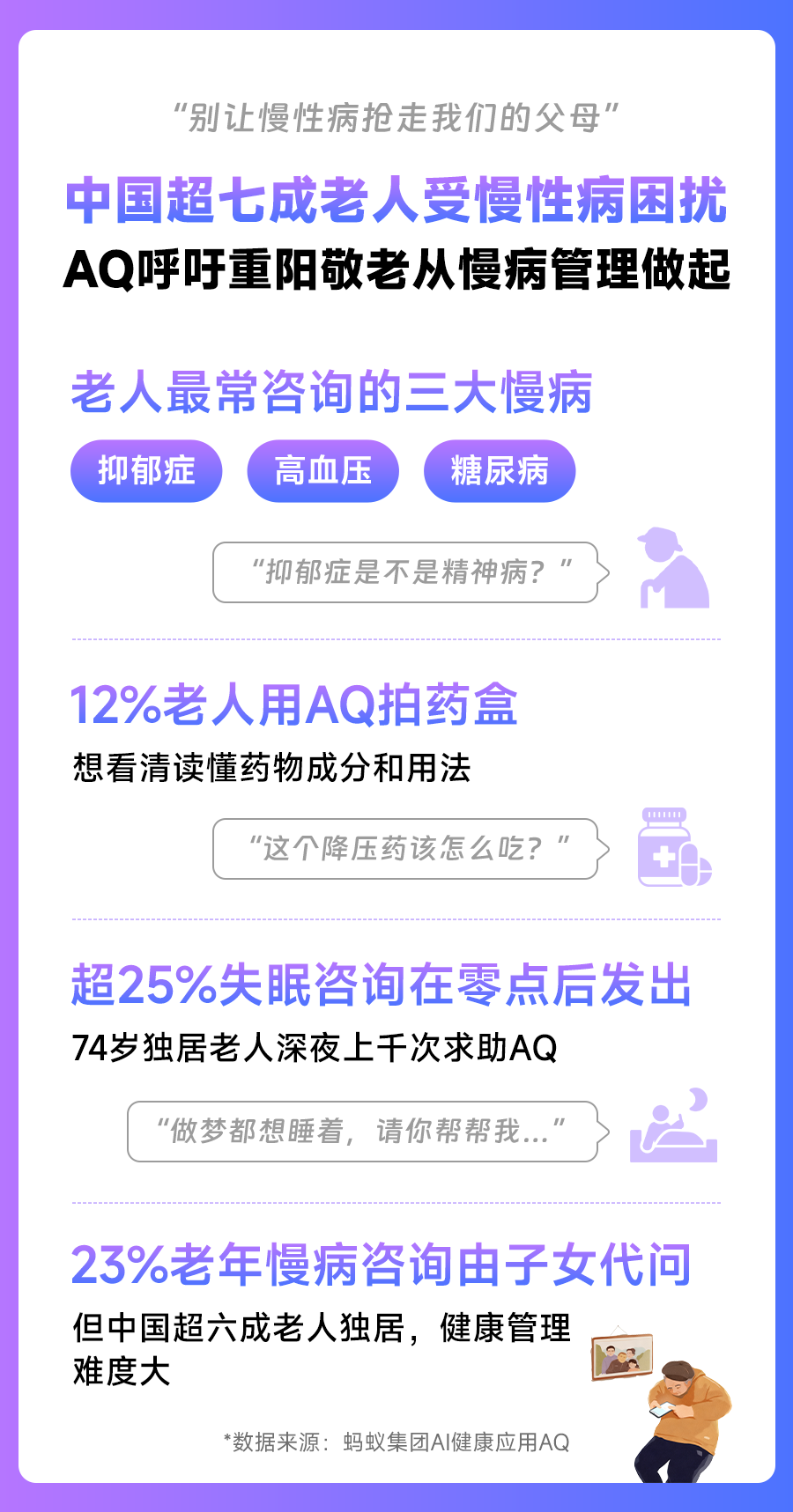

国家卫健委刚发的提醒比天气还戳心:我国60岁以上老人中,75.8%至少揣着一种慢,高血压患病率快到50%,可控制率才7.6%——不是他们不想治,是“不想麻烦孩子”的心思,比药粒还难咽。我之前跑社区医院时,见过一位阿姨攥着降压药盒问医生:“能不能减半吃?”理由是“儿子每月还,省点钱”;还有个老爷子把“糖尿病足”的红肿说成“蚊子咬的”,直到脚指头发紫才敢给女儿打电话——他们把“怕成为负担”,刻进了每一次“我没事”的回答里。

更扎人的是蚂蚁集团AQ后台的数据:超过25%的老年慢病咨询在零点后。有个成都的老人俩月跟AI聊了1200多次,反复说“每晚就睡1、2小时”“胸口闷得像压块砖”——这些话他没跟在深圳的儿子说过,却跟机器倒了个干净。负责AI后台的医生说,这不是“矫情”,是老人的“小心思”:他们怕“打扰”,所以把痛熬成深夜的语音条,把担心变成“拍药盒查成分”的试探。

而“空巢”又让这种“隐藏”更难破。超6成老人独居或只跟配偶住,8成常忘吃漏吃药,不足1/5了解慢病康复服务——我同事小张的妈上周就因为忘吃三次降压药摔了一跤,直到头晕得站不稳才敢说:“不是故意忘,是没人提醒,连吃药都成了‘碰运气’。”AQ的数据里,23%的咨询是子女代发的,可爸“报喜不报忧”,总让远在外地的我们“看不到真相”:你以为她“吃得香”,其实她因为糖尿病不敢吃米饭;你以为她“睡得好”,其实她每晚要靠温水送助眠药。

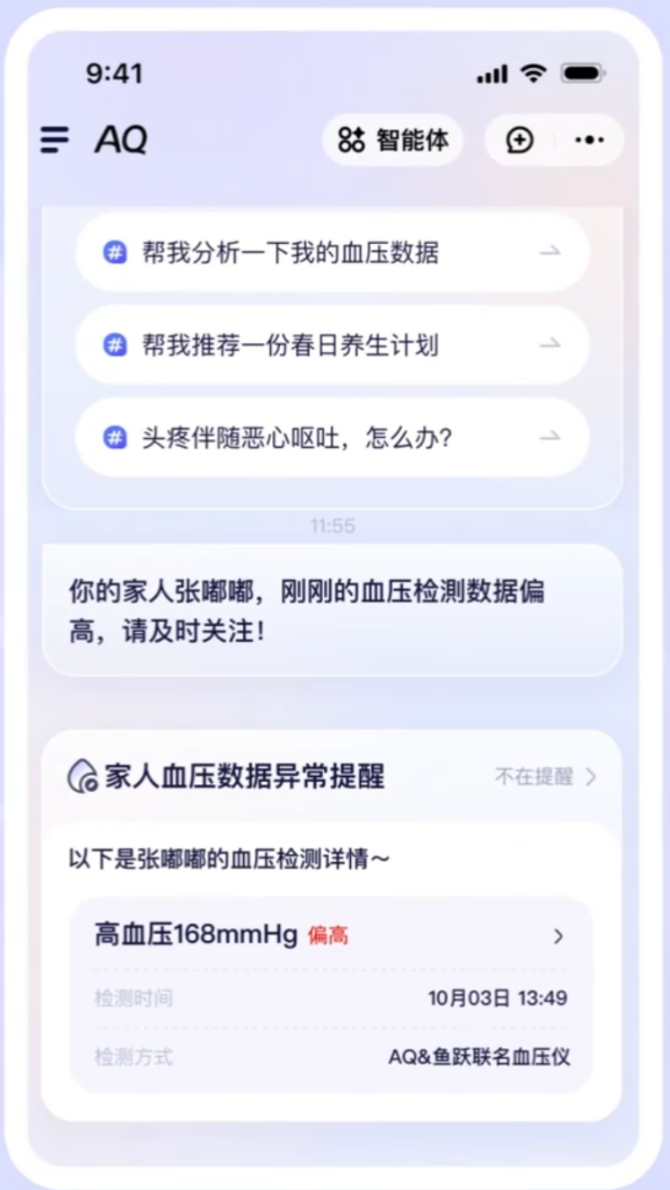

好在现在有些科技能“接”住这些藏起来的痛:AQ的AI血压计能自动发健康周报,拍一下血糖仪就预警“血糖超标”,用药提醒同步给我和我妈——上周末我在杭州出差,手机突然弹出“妈没点用药确认”,立刻打过去,她才说“刚才跳广场舞忘了”。不是说科技能代替陪伴,但至少能让我在千里之外,接住她藏起来的“小麻烦”。

其实重阳节的意义从来不是“节日里的热闹”,而是把“关心”变成“日常”:不是“偶尔的体检”,是“把她的健康档案存在手机里,随时能看”;不是“节日的电话”,是“每天睡前问一句‘妈,今天药吃了吗’”。爸慢不是“突然来的”,是藏在“我没事”里的日复一日;我们的爱也不该是“突然想起的”,是把“偷偷查的词条”变成“一起聊的话题”,把“怕麻烦”变成“我陪着你”。

就像我妈昨天说的:“你发的用药提醒,比闹钟还管用。”她要的不是多贵的药,是“我知道你在意我”的安心——慢是场“持久战”,但只要我们把“藏起来的痛”摊开,把“远距离”变成“近距离的关心”,那些熬人的“隐形负担”,总会轻一点。

最后提醒:本文是健康科普,具体治疗请咨询专业医生——毕竟,再好的科技,都不如“陪爸妈去趟医院”的实在。